|

|

Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Forum] | [Contact e-mail] |

|

||||||

| Navigation | ||

|

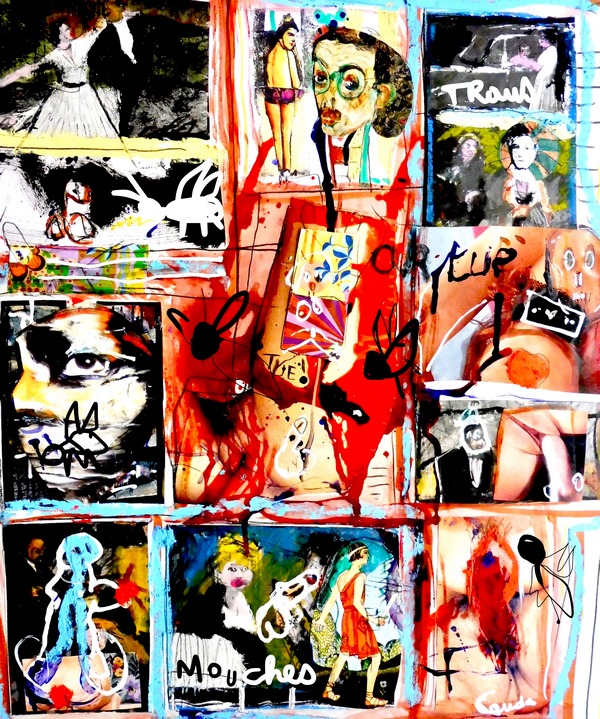

Voir aussi la [Galerie de peintures] de Jacques Cauda  oOo

Je lui sers un morceau de merde. La chair est noire, à demi pourrie, verdâtre par endroits et coulante comme de l’eau. De son cul un liquide couleur d’œuf brûlé. Un bouillon presque épais qui trempe son linge. Sa grande raie enveloppée d’un suaire de mouches bleues. Sa culotte tombée, elle est viande. Les mouches viennent y pondre au futur. Je constaterai que l’asticot aime les profondeurs. Les trous. Dans lesquels il se roule comme une main fouille une sacoche.

Manger son cul, c’est se délivrer des clefs qui ouvrent la représentation. C’est redonner une surface au monde par le trou que fait son poster dans l’image que le réel a pris pour seul modèle, et à qui il se substitue.

En baisant, le passage de l’émotion dionysiaque au rêve apollinien n’est aucunement réversible. En revanche, avec la Grosse, le rêve apollinien est emporté dans le sommeil de l’émotion jusqu’au réveil.

La Grosse se tient à mi-chemin du visible et de l’invisible, précisément là où rêve la langue.

La Grosse a été découverte pour redonner un trou du cul à la figure du monde que l’amour pourrait lui ôter.

Ses trous nous montrent les mots que nous sommes devenus. La peau de son cul est à entendre comme une vocalisation.

La Grosse fait un trou dans la suite ininterrompue de « ici et maintenant » qu’est la vie, un trou où plonger ce qu’il y a de plus ressemblant à la ressemblance par excellence : son cadavre.

Avec le geste de tuer, ce n’est pas le fait de détruire de l’être qui est unique, c’est la manière de le détruire, en considérant que le tueur agit en produisant l’acte de détruire concomitamment avec ses effets.

La transmutation de la Grosse en cadavre est davantage fondée lorsque la viande transformée entretient quelques équivalences avec celui en lequel on le transforme, et il se trouve ainsi comme sous deux lumières.

La mort c’est avant tout une présence. La présence d’une chose dont elle se détache sans jamais la quitter. Elle présente le retrait de cette chose qui lui colle à la peau. Elle en montre l’absence par la présence, et dans un même mouvement : elle représente. La Grosse réunit ainsi dans le même geste l’irréconciliable rapprochement qu’il y a entre le désir et la haine du désir.

Jacques Cauda |

|

|

Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Contact e-mail] |

FORUM

Pour participer, voir en bas de page>>

Commentaires :

La grosse fait un trou... https://youtu.be/4eF_Hg__z-E?si=0NPBleDZULWZO2Az

Le texte de Jacques Cauda est une plongée dans un imaginaire à la fois organique et conceptuel, une écriture viscérale qui interroge la matière du corps et la métaphysique du désir. Il s’inscrit dans une tradition où la chair n’est plus seulement un objet de consommation ou de plaisir, mais une surface de pensée, un territoire du langage et de l’image.

Entre putréfaction et transcendance

Dès l’incipit, la brutalité du propos s’impose avec une crudité insoutenable : la chair décrite est en décomposition, un effondrement du vivant vers le cadavre. Pourtant, cette dégradation n’est pas une fin en soi, elle est un passage. À travers le motif de l’asticot, symbole du retour aux profondeurs, de la pénétration et du cycle de la matière, Cauda met en scène une inversion du regard : le vivant se dissout, mais dans ce mouvement, il devient objet de contemplation et de langage.

Le corps comme langage et trou dans la représentation

La Grosse, figure centrale, incarne un seuil, un espace intermédiaire entre le visible et l’invisible. Son corps est troué, traversé, non seulement par la pourriture et le désir, mais aussi par le verbe. L’idée que “les trous nous montrent les mots que nous sommes devenus” illustre une esthétique où le manque, l’absence, la béance sont le véritable lieu du sens. Ce qui est frappant ici, c’est que le corps n’est pas simplement un objet de dévoration ou d’abjection, il devient littéralement une surface où l’écriture s’exerce. L’image de la peau comme “vocalisation” renvoie à une parole corporelle, une matérialité du texte qui ne se contente pas de signifier mais d’être.

Une pensée du désir entre Dionysos et Apollon

L’opposition entre l’émotion dionysiaque et le rêve apollinien pose la question du passage entre l’instinct brut et la mise en forme symbolique. Le texte refuse toute réversibilité entre ces deux pôles : on ne remonte pas du chaos à l’ordre, du charnel au spirituel, sans que quelque chose ne se perde ou ne soit absorbé dans l’irréconciliable. Avec La Grosse, ce qui est mis en jeu, c’est un renversement où l’Apollinien se noie dans l’expérience dionysiaque du corps, du désir, de la chair.

L’acte de tuer comme geste esthétique

Le texte propose une réflexion troublante sur la mort comme présence paradoxale. Il ne s’agit pas ici d’un simple anéantissement, mais d’une mise en tension entre le visible et son effacement. La destruction du corps, loin d’être une disparition, devient un acte créateur, un jeu d’équivalence où la transformation de la chair en cadavre est un passage de lumière, un basculement de la représentation.

Un texte dérangeant mais fascinant

L’écriture de Cauda se joue dans un registre qui oscille entre Bataille et Artaud, où la cruauté du verbe est indissociable d’une quête du réel absolu. L’usage de la scatologie, de la putréfaction et du désir poussé à l’extrême est ici moins une provocation qu’une manière d’explorer les limites du langage et du corps. La Grosse n’est pas un simple personnage, elle est un lieu : un espace où se rejoignent la mort et le désir, la parole et l’abjection, l’image et son effondrement.

Un texte aussi dérangeant que fascinant, qui force à penser au-delà du confort de la représentation, en creusant un trou dans l’image, pour y laisser apparaître autre chose. Une sorte d’anti-métaphysique incarnée, où le cadavre devient le dernier miroir de la présence.